物語の登場人物と状況

こんにちは!今日は、「遺言書」についての興味深い裁判例をわかりやすく解説します。

遺言書に不備があった場合、それだけで遺言全体が無効になるのでしょうか?

家族間で起きた遺言の効力をめぐる争いから、法律の基本的な考え方を学んでいきましょう!

👴 A(お父さん) – 遺言書を残して亡くなった人

👩 B(妻) – Aの奥さん

👨 C(長男) – Aの長男

👨 原告(二男) – Aの二男で、遺言書が無効だと主張する人

👨⚖️ 遺言執行者 – 遺言の内容を実行する役割を引き受けた人

争いの内容:遺言書のどこに問題があったの?

この裁判は、亡くなったAさんの自筆証書遺言をめぐる争いです。遺言書には問題点が2つありました:

問題点1:財産目録に署名・押印がない

遺言書には「財産目録」というリストがワープロで作成されていましたが、そこにAさんの署名と印鑑が押されていませんでした。法律では、自筆でない部分には署名・押印が必要です。

問題点2:財産目録が不完全

その財産目録には、Aさんが持っていた全ての金融資産が記載されておらず、重要な株式や貯金が抜けていました。

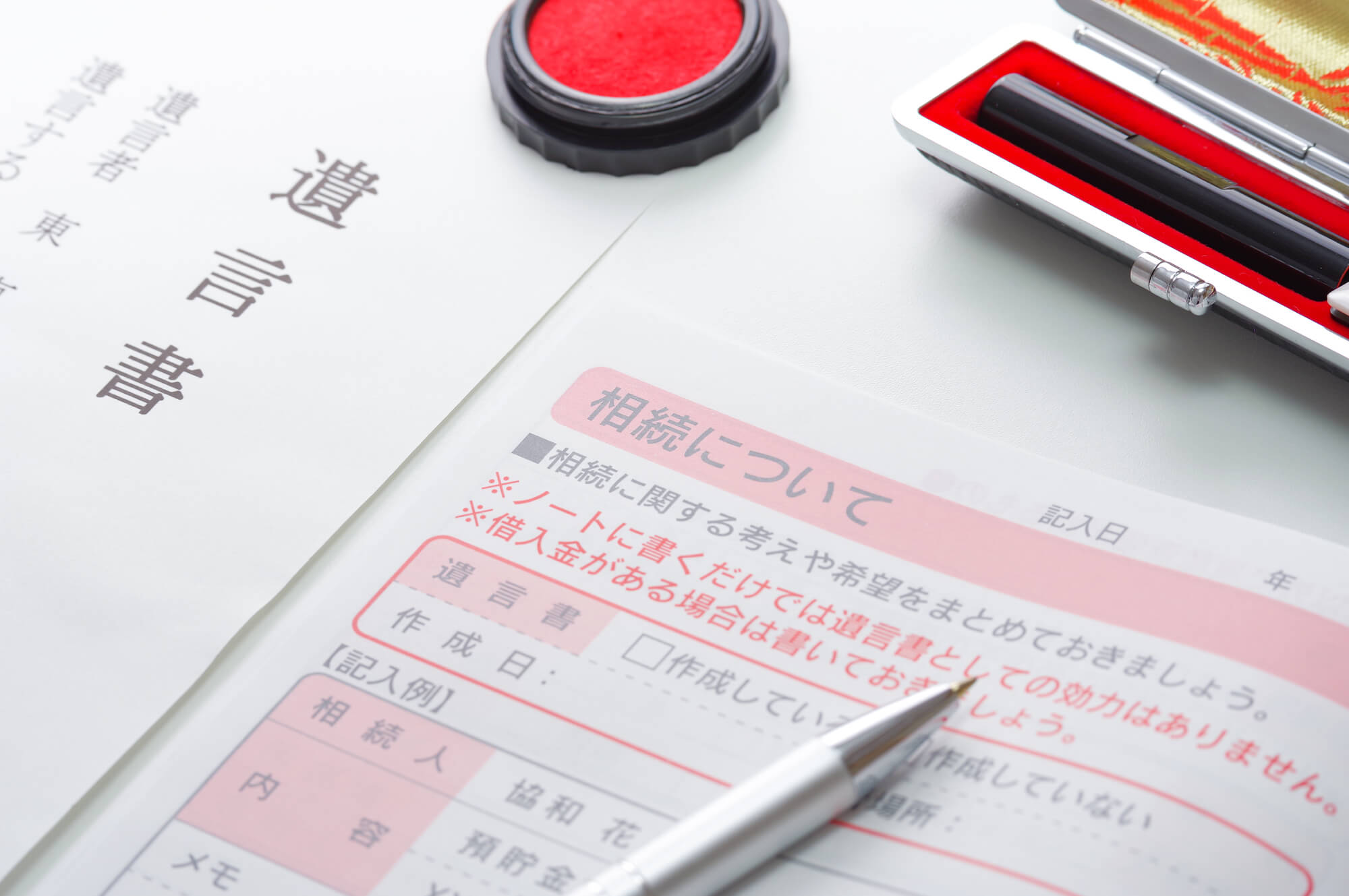

遺言書の基本:知っておきたい仕組み

📝 自筆証書遺言とは?

自分で書いた遺言書のことです。法律(民法968条)では、基本的に全文を自分の手で書き、日付を入れて署名・押印する必要があります。

📋 財産目録の特例

財産目録だけはパソコンで作成してもOKという特例があります。ただし、その場合は財産目録の各ページに署名と印鑑が必要です。

遺言書の内容:Aさんは何を残したかったの?

Aさんの遺言書は全部で10枚あり、次のように構成されていました

- 本文部分(1~7枚目):Aさんが自筆で書いた遺言の内容

- 財産目録(8枚目):ワープロで作った財産リスト(署名・押印なし)

- 付言部分(9~10枚目):Aさんが自筆で書いた追加のメッセージ

遺言の内容は次のようなものでした

- 生命保険の死亡保険金は保険の契約通りに受け取り人へ

- その他の金融資産は、妻Bに50%、長男Cに25%、二男(原告)に25%の割合で相続させる

- 最後に、子どもたちにけんかせず仲良く生きてほしいという願い

裁判での主張:何が対立していたの?

原告(二男)の主張

- 主張1:「財産目録に署名・押印がないから、その目録は無効。目録が無効なら遺言書全体も無効だ!」

- 主張2:「財産目録には全ての財産が記載されていないから、どの財産を誰に相続させるか特定できない。だから遺言書全体が無効だ!」

被告(妻B、長男C、遺言執行者)の主張

反論:「確かに財産目録には問題があるかもしれないが、目録なしでも遺言の内容は十分理解できる。『全ての金融資産』を妻に50%、長男に25%、二男に25%と明記しているから有効だ!」

裁判所の判断:結局どうなったの?

結論:財産目録は無効だが、遺言書全体は有効!

裁判所は次のように判断しました:

- 財産目録は確かに署名・押印がなく、法律上の要件を満たしていないので無効

- しかし、本文部分だけでも遺言の内容は十分理解できる

- 遺言の本文には「全ての金融資産」を一定の割合で分けると明記されている

- 財産目録がなくても遺言者の意思は明確に理解できる

- 生命保険については、保険の受取人が決まっているので遺言の内容とは関係ない

裁判所は「遺言の一部に不備があっても、その部分が付随的・付加的なものにすぎず、それを除外しても遺言の趣旨が十分に理解できる場合には、遺言全体が無効になるわけではない」と判断しました。

中学生にもわかる!この判例のポイント

🎯 ポイント1:すべてか無か、ではない

遺言書の一部に不備があっても、全体が自動的に無効になるわけではありません。本質的な部分がちゃんとしていれば、付随的な部分の不備は問題ないことがあります。

🎯 ポイント2:形式より遺言者の真意を尊重

法律は細かい形式を重視しますが、それ以上に「遺言者の最後の意思」を尊重します。遺言者の意思が明確であれば、多少の形式的な不備は許容されることがあります。

日常生活に置き換えて考えてみよう!

これを学校の課題に例えてみましょう

状況:あなたがレポート課題を提出しました。メインの本文はきちんと自分で書きましたが、最後に付けた参考資料リストに不備がありました。

二つの判断

- 厳格な先生:「資料リストに不備があるからレポート全体を0点とします」

- 合理的な先生:「資料リストは不完全だけど、本文の内容は十分理解できるから合格。ただし、資料リストの部分は減点します」

この裁判の判断は「合理的な先生」の考え方に近いといえます。

この判例から学ぶべきこと

💡 教訓1:遺言は正確に作るのがベスト

遺言書は法律の要件を全て満たすように、正確に作るのが一番です。そうすれば、後から家族間で争いが起きるリスクを減らせます。

💡 教訓2:「全部か無か」の二択思考は危険

法律の世界でも、ちょっとした不備があるからといって全てがダメになるわけではありません。大事なのは本質的な部分がしっかりしているかどうかです。

💡 教訓3:専門家に相談するのが賢明

遺言書を作成する際は、法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談するのが賢明です。それだけで多くのトラブルを防げます。

まとめ:重要なのは遺言者の真意

この裁判例は、法律における「実質と形式」のバランスを教えてくれます。確かに法律は形式を重視しますが、それ以上に遺言者の最後の意思を尊重することも大切にしています。

この事例では、Aさんの遺言の本質は「全ての金融資産を妻と子どもたちで分けること」でした。財産目録に不備があっても、その核心部分はしっかりと自筆で書かれていたため、遺言全体は有効と判断されました。

法律は単なるルールの集まりではなく、人々の意思や権利を守るための知恵の体系でもあります。形式だけを厳格に守ることが目的ではなく、本当に守るべきは「人の意思」なのです。

いかがでしたか?

難しい法律の話も、身近な例えを使えば理解しやすくなりますね。

自分の大切な財産をどう分けたいかを伝える遺言書。その作成には細心の注意を払いつつも、最終的には「本人の意思」が尊重される――そんな法律の知恵と温かさを感じていただければ幸いです。